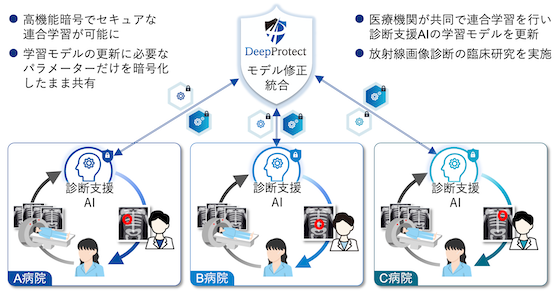

プライバシー保護連合学習技術「DeepProtect」

連合学習技術に暗号技術を融合することによって、NICTが独自に開発したプライバシー保護連合学習技術のこと。まず、各組織で持つデータを基に深層学習を行う際に、学習中のパラメータ(勾配情報)を暗号化して中央サーバに送り、中央サーバでは、暗号化したまま学習モデルのパラメータ(重み)の更新を行う。次に、更新されたこの学習モデルのパラメータを各組織においてダウンロードすることで、より精度の高い分析が可能になる。DeepProtectは、各組織から中央サーバにデータそのものを送ることなく、学習中のパラメータのみを暗号化して送信するが、このパラメータは、複数のデータを集計した統計情報とすることによって個人を識別できない状態にすることが可能であり、さらに、暗号化を施すため、データの外部への漏えいを防ぐことができる。

本技術により、パーソナルデータのような機密性の高いデータを外部に開示することなく、複数組織で連携して多くのデータを基にした深層学習が可能となる。

本技術は、下記ジャーナルに採択・掲載されている。

L. T. Phong, Y. Aono, T. Hayashi, L. Wang, and S. Moriai, "Privacy-Preserving Deep Learning via Additively Homomorphic Encryption", IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol.13, No.5, pp.1333-1345, 2018.

L. T. Phong and T. T. Phuong, "Privacy-Preserving Deep Learning via Weight Transmission", IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol.14, No.11, pp 3003-3015, 2019.

元の記事へ

高機能暗号技術

従来の暗号技術に対して、機能が追加・向上される等の優位性を主張する暗号技術及び従来の暗号技術では困難であった事象を解決できる等の新規機能を有することを主張する暗号技術のこと。近年、従来の守秘、認証、署名の機能だけではなく、様々な機能を持つ「高機能暗号」(Advanced Cryptography)の研究開発が進んでおり、学会等で提案されている。高機能暗号は日本が強みを持つ分野であり、日本での研究開発が盛んで、日本発の高機能暗号が、多くの著名な国際会議で発表されている。また、ISO/IEC 等において標準化が進められている高機能暗号技術もある。

元の記事へ

ml.nict.go.jp

ml.nict.go.jp